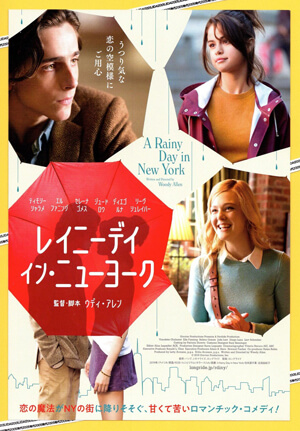

映画 「レイニーデイ・イン・ニューヨーク」 アレンと共にNYそしてパリへ

監督・脚本:ウディ・アレン

日本公開:2020年

〈Story〉

大学生アシュレー(エル・ファニング )が、映画監督へのインタビューでマンハッタンに行く。ボーイフレンドのギャツビー(ティモシー・シャラメ)とニューヨークで過ごすことを計画する。

「レイニーデイ・イン・ニューヨーク(2019)」

監督はウッディ・アレンです。アレンはニューヨークを撮り続けていますよね。「マンハッタン(1979)」とか。

1作しか観たことないんですけど。ウディ・アレンが主演してたアニーホール(1977)」はウッディ・アレンはしゃべってばっかり。

「レイニーデイ・イン・ニューヨーク」は、女子大生アシュレー(エル・ファニング)が大学新聞の取材でニューヨークに行くんで、彼氏ギャツビー(ティモシー・シャラメ)がよく知ってる街だから案内してあげるよって言って、二人で行くんです。

でも取材してる間は暇なんでギャツビーは違う女性(セレーナ・ゴメス)と出逢います。アシュレーは映画スター(ディエゴ・ルナ)に気に入られてパーティーに連れていかれます。この二人が最後どうなるのかみたいな。

セントラルパークの周りに馬車が走ってるんです。ニューヨークであの馬車に乗ろうって言う話を最初のほうにしていて、ラスト近くになって、やっと馬車に乗る。そこで雨が降り出す。その後どうなるのか、この雨の演出の意図は。。。

ウッディ・アレンは最近では「ミッドナイト・イン・パリ(2011)」があります。

あぁ有名ですよね。

1920年代は世界中の芸術家がパリのモンマルトルの丘に集まっていて、ヘミングウェイ、ジャン・コクトー、日本人だったら藤田嗣治とかね。

有名なモデルのキキっていう女性がいたりした。

「ミッドナイト・・・」では、主役のギルが幻想的な世界に入っていくファンタジーなんです。すごい人たちに会う。コール・ポーターがそこでピアノ弾いてる。「ナイト・アンド・デイ」の作曲家なんです。ピカソの愛人と知り合う。

夢の中の夢の世界で、こんなことがあったらいいなぁっていう作品ですけどもね。

パリが舞台というのがいいですね。

芸術家たちはその後、アメリカのソーホーに集まったりするんですけど。ソーホーは土地代が高くなったのかな。今はそこには芸術家は集まらなくなっています。

「ミッドナイト・・・」には、20世紀最大の文学と言われている「華麗なるギャツビー(2013)」の作家フィッツ・ジェラルドも登場します。

マンハッタン

ライターのアイザック(ウディ・アレン)と周りの人々の恋愛模様を描くロマンティック・コメディ。

アニーホール

コメディアン、アルビー(ウディ・アレン)とアニー(ダイアン・キートン)の長年の関係の物語。

ミッドナイト・イン・パリ

映画脚本家ギル・ペンダー(オーウェン・ウィルソン) は酔っって、パリの街を彷徨っていると1920年代風の男女に誘われる。

映画 「旅情」 ヴェニスで夏の泡沫の恋

監督:デヴィッド・リーン

脚本:H・E・ベイツ、デヴィッド・リーン

日本公開:1955年

〈Story〉

デヴィッド・リーン監督。独身アメリカ女性ジェーン・ハドソン(キャサリン・ヘプバーン)はヴェネツィアを訪れる。サン・マルコ広場でイタリア人男性(ロッサノ・ブラッツィ)と出会う。

主題歌のタイトルが「サマータイム・イン・ベニス」で、映画の原題は「サマータイム」。主人公ジェーン(キャサリン・ヘプバーン)は40歳直前。女性のひとり旅でアメリカからベニスに来て、もの寂しく歩いてると、そこにレナード(ロッサノ・ブラッツィ)と出逢う、でもキャサリン・ヘプバーンはあんまりタイプじゃないんですよね。ロッサノ・ブラッツィはイタリア人なんで女性をうまくリードする。「ステーキが食べたいと思ってもスパゲティーが出されたらそれを食べるもんですよっ」て、そういう言い方をする。

恋が芽生えてデートを重ねます。花売りから買ったクチナシの花をジェーンは運河に落としてしまう。最後は別れるんです。駅での名シーンです。

列車が動き出すと、レナードが駆けつけホームを走ってきます。

レナードは持ってきた箱を離れゆくジェーンに渡せないと分かると、箱を開けて、クチナシの花を見せるんです。

キャサリン・ヘプバーンが「わかった、わかった、あの花ね」ってうなずいて、別れの手を振るんです。

電車から体半分乗り出すようにしてね。

光景が目に浮かびますね。ベニスといえば、「ベニスに死す(1971)」。

原作はトーマス・マンですね。

避暑に主人公が行く。あれは旅行気分ですよね。

避暑地の海岸の雰囲気がいいですよね。あそこで少年と出会うトーマス・マンの世界感。

イタリアで思い出すのは、「ひまわり(1970)」。ソ連に行くんでしたっけ。

そうです、ソ連領のウクライナです。

あれって印象的です。

第二次世界大戦のロシアの東部戦線に行って、戦後になっても帰って来ない夫(マルチェロ・マストロヤンニ)をジョバンナ(ソフィア・ローレン)が探しに行く。

電車に乗って、ミラノ中央駅から上がって来るとカメラがぐーっと引いて俯瞰になるのが、夫を探す困難さと孤独を感じるカメラワークでした。(ナポリからミラノ、そしてウクライナへ)

面白かったですね。

ヘンリー・マンシーニの音楽も良かったよね。

哀愁が漂う。

広大なひまわり畑で、どうなるのか。。。

イタリアが舞台だけにお洒落な感じがします。

ヴィットリオ・デ・シーカ監督は「自転車泥棒(1948)」を撮った巨匠。

最近、フェリーニを観ました。「道(1954)」はロードムービーですね。サーカス団でしたっけ?

大道芸ね。アンソニー・クインが鎖を巻いて力自慢。

フェリーニだと「8 1/2」。

主人公のマストロヤンニが映画のプロデューサーか監督ですかね。ゴージャスな建物とか街が、豪華絢爛。

時々不思議な撮り方もしますよね。

「8 1/2」なんか、よくわからなかったです。

僕はイタリアと言えばシチリア島です。

「ニュー・シネマ・パラダイス(1988)」。

あれは良いです。

男の子トト(サルヴァトーレ・カシオ)はもう亡くなっちゃったけど劇場は名所になっているとか。撮影用で作ったと思うんですけどライオンの口から映写してたよね。

フィルムだけで火事になるんですね。

フィルムは燃えやすいですからね。実際に世界各地のフィルムセンターが火事で燃えた事件がいっぱいあります。それでフィルムが消失して復元できない映画がたくさんあります。

今デジタルなので便利になりましたけど。

まだフィルムにこだわっている監督がいますね。(クリストファー・ノーラン、クエンティン・タランティーノ、グザヴィエ・ドラン)

ざらつき感とかいいですよね。

ニューシネマパラダイスの監督って?

ジュゼッペ・トルナトーレ。

舌を噛みそうですけれど「海の上のピアニスト(1998)」とかですよね。

大作が多いですよね「シチリア・シチリア(2009)」もそうだった。

僕は2作品ぐらいしかわからないです。

「鑑定士と顔のない依頼人(2013)」。

これはミステリー。

「ニュー・シネマ・パラダイス」の音楽はエンニオ・モリコーネですよね。

僕はエンニオ・モリコーネが好きです。ニーノ・ロータとかもいいね。

ニーノ・ロータって最近見た「甘い生活(1960)」のテーマ曲。

「太陽がいっぱい(1960)」ね。あの曲を聞くと波の上を漂っているような気分になりますね。

ベニスに死す

トーマス・マン原作。たルキノ・ヴィスコンティ監督。静養にベニスを訪れた老作曲家(ダーク・ボガード)は、美少年タージオ(ビョルン・アンドレセン)に理想の美を見いだす。

ひまわり

ヴィットリオ・デ・シーカ監督。ジョバンナ (ソフィア・ローレン)は第二次世界大戦終結後、出征し行方不明の夫(マルチェロ・マストロヤンニ)の探してソ連へ旅立つ。

自転車泥棒

ヴィットリオ・デ・シーカ監督。第二次世界大戦後のイタリア。アントニオ・リッチ(ランベルト・マジョラーニ)は、職業安定所でポスター貼りの仕事を得るが自転車が必要。妻のマリア(リアネーラ・カレル)が家のベッドのシーツを質に入れて代わりに自転車を取り戻す。初日の仕事中に自転車を盗まれてしまう。

道

旅芸人の粗野なザンパノ(アンソニー・クイン)は芸の手伝い女が死に、妹の頭が弱いジェルソミーナ(ジュリエッタ・マシーナ)を買い取っって二人は旅に出る。

8 1/2

映画監督のグイド(マルチェロ・マストロヤンニ)は、新作の構想に、温泉地を訪れる。映画製作は進まなず現実逃避が始まる。

ニュー・シネマ・パラダイス

第二次世界大戦終結当時、少年トトはシチリア島の村で母と妹と暮らす。村の映画館は、村の唯一の娯楽施設だった。映画技師のアルフレードとトトは親友となる。シチリアのこの村を訪れると、広場や町並み、パラダイス座の客席として使われた教会内部、アルフレードの家の玄関、トトの家の玄関などが見学できるそうです。

※ フィルム撮影にこだわる監督

クリストファー・ノーランは特にフィルム撮影にこだわり、IMAX70mmフィルム(フィルム幅が70㎜、通常は35mm)を使用。世界に4台しかないこのカメラを「ダークナイト」の撮影で激突、破壊した。

鑑定士と顔のない依頼人

美術鑑定士ヴァージル(ジェフリー・ラッシュ)は女性と接するのが苦手で、部屋に大量の女性の肖像画を飾り鑑賞するという奇妙な性癖の持ち主。ビリー(ドナルド・サザーランド)と共謀し、格安で落札していた。ある日両親が収集していた美術品を競売にかけて欲しいと依頼が入る。

太陽がいっぱい

パトリシア・ハイスミス原作。ルネ・クレマン監督。大富豪の息子フィリップ(モーリス・ロネ)と貧しい青年トム・リプリー(アラン・ドロン)、パリ娘マルジュ(マリー・ラフォレ)はヨットで船出をする。

映画 「アンタッチャブル」 1930年禁酒法時代のシカゴ

監督:ブライアン・デ・パルマ

脚本:デヴィッド・マメット

日本公開:1987年

〈Story〉

アル・カポネ(ロバート・デ・ニーロ)の犯罪集団を摘発するために、エリオット・ネス (ケビン・コスナー)がチームを編成する。

エンニオ・モリコーネは、「アンタッチャブル(1987)」を午前10時の映画祭に行ったんですけど、観れば観るほどいい映画で。ブルーレイを買って、吹替音声が3種類ぐらい入ってるの。

僕はブライアン・デ・パルマ監督がヒッチコック監督を継承しているような気がして。

ブライアン・デ・パルマと言うと「スカーフェイス(1983)」とか。ジョン・トラボルタが出てる「ミッドナイト・クロス(1981)」、「ミッション・イン・ポッシブルシリーズ」の一作目(1996)。

よく知ってるね。

「ミッドナイト・クロス」は音響技師が主役でした。

映画のための音を録ってる。

森のざわめき、小鳥のさえずり、風の音、ふくろうの声、そこに車が走ってくる音が聞こえてきて。。。

そうでした。

それに一作目「キャリー(1976)」。

「ミッドナイト・クロス(1981)」で花火を閉経にした演出はうまいなぁ。ヒッチコックの「泥棒成金(1955)」の花火シーンが継承されているなーって思うんです。

「ファントム・オブ・パラダイス(1974)」がありました。

「オペラ座の怪人(1962)」の現代風のアレンジでした。

面白かったです。

最近だと、「ドミノ 復讐の咆哮(2019)」。

「アンタッチャブル」のデ・ニーロのバットの使い方は衝撃です。

デ・ニーロの出番はそんなに少なかったけど強烈でした。

「オデッサの階段」って知ってます?

モンタージュ法っていう映画の編集法があって、それは全然別のカットを繋ぐことで観客に連想を生みます。

例えば、恋が芽生えたっていうシーンに花が咲くカットを入れてみる。一目惚れの衝撃をロケットが打ち上るカットを挿入するとかね。そういうのがモンタージュ法っていって、それを提唱したのがエイゼンシュテインで「戦艦ポチョムキン(1926)」の階段シーンが有名な「オデッサの階段」。そこでは皇帝への怒りを連想させるんだけど、その階段では乳母車が落ちていく。

「アンタッチャブル」ですね。

デ・パルマがそれをオマージュして、トリッキーなスローモーションを使って、その手数が挑戦的で、ヒッチコックが手練手管で観客を驚かせるためにやっていた姿勢を継いでいる感じがします。

ヒッチコック監督の時代ってカメラは大型で動かすこともできなかった。

ヒッチコックと言えば、「サイコ(1960)」と「裏窓(1954)」や「めまい(1958)」でしたっけ。

「めまい」でも、高い所から見下ろしたときの高所恐怖症のぐらぐら感をレンズで寄りながら、カメラを引き上げる。(トラックアップ/ズームバック)そういう撮り方を始めた。今の監督たちはいろんなシーンでそれを応用して使っています。

ヒッチコックってすごいんですね。

「裏窓」の上手いところって、最初のシーンです。病室を映して窓から移動するとテーブルの上にレーシングカーの写真、事故の写真、カメラがいくつか映る。カメラマンがレース場の事故に巻き込まれて入院していることが、その数秒で分かる。

それは気づかなかったですね。

「サイコ」にも不思議なカットがあります。

刑事がやってきて、2階へ上がると、いきなりナイフで刺されて、後向きに階段を落ちていくんですよ。それをカメラが正面から追いかける。固定カメラなので撮れないんですよ。

どうやって撮ったんですか。

固定カメラの前に水平に階段を作ってるんですね。俳優は落ちるかのように後ろ向きに移動する。カメラはレンズで寄って行く。(背景はスクリーン・プロセス)

そのためだけにセットを作ってるわけですね。

そこまで実験的。当時のカメラのことを知ってると、こんな映像を撮れないって思う。昔の作品を見るときは当時の技術を知ると凄さがわかるんです。

映画を見るときはストーリーを追いかけるだけなんで、なかなかそういう知識は。

空撮もね当時は模型を作って上から撮ります。今見たら模型だとわかりますけれど当時はそれがすごかったんです。

いつのにか旅行と関係のない話になってしまいました。

旅行に戻ると「ニュー・シネマ・パラダイス」のシチリアはね。

「ゴッドファーザー(1972)」。

ドン・コルレオーネ。

ドンの末っ子が弁護士を目指していた。

マイケル。

そのマイケル・コルレオーネが最初の組織の仕事をした後で、シチリアに避難します。そこでもまた事件が起きます。シチリアは行ってみたいなと思っていて、時間がねゆったりと流れている感じがいいです。

そんな感じしますよね。のどかなところで。

シチリアンマフィアですけどね。

そんなのいるんですかね。

イタリアから流れてきたマフィアですね。そして次に中国から入ってきたのがチャイニーズマフィア。1980年代になるとキューバから送られてきますよね。アル・パチーノ(トニー・モンタナ)が送られてくる。

「スカーフェイス(1983)」ですよね。

あれがキューバンマフィアです。キューバの政策として、アメリカに対抗するために刑務所に収監している犯罪者をアメリカに送ってくる。

そういうことですか。

また、話がそれちゃった。

スカーフェイス

キューバからアメリカにやってきた青年トニー・モンタナ(アル・パチーノ)が、裏社会でのし上がり、やがて自滅していく。

ミッドナイト・クロス

音響効果マンのジャック(ジョン・トラボルタ)は、効果音を収録するために川のほとりを訪れていたが、自動車事故を目撃。録音していたテープに銃声が入っていて、独自に調査を開始する。

ファントム・オブ・パラダイス

「オペラ座の怪人」を元にしたロックンロール・ミュージカル。

ドミノ 復讐の咆哮

デンマークの刑事クリスチャン( ニコライ・コスター=ワルドー)は殺人事件に遭遇。相棒のラース(ソーレン・マリン)と共に殺人犯タルジを取り押さえたが、ラースが重傷を負う。

戦艦ポチョムキン

ロシア映画。セルゲイ・エイゼンシュテイン監督。1905年に起きた戦艦ポチョムキンの反乱を描いた。「オデッサの階段」と呼ばれるオデッサの市民を虐殺する場面は映画史上有名なシーンの一つ。

サイコ

アリゾナ州フェニックスの不動産屋で働くマリオン(ジャネット・リー)は4万ドルを横領し逃亡。ノーマン(アンソニー・パーキンス)が経営するベイツモーテルに宿泊し、シャワーを浴びている時に刺殺される。

スティーブン レベロ 著「メイキング・オブ・サイコ」。白夜書房。サイコの刑事殺害・転落シーンは、カメラをクレーンで吊り上げたと記載している情報がインターネット上に多いが、実は撮り直りして、水平で撮影したことがこの本で判る。

裏窓

カメラマンのジェフ(ジェームズ・スチュワート)は事故で足を骨折。療養中に窓からカメラの望遠レンズで見えるアパートの住人達の人間模様を観察していた。女性が姿を消したことに気が付く。

めまい

ジョン・ファーガソン刑事(ジェームズ・ステュアート)は、同僚を転落死させてしまったショックから、高所恐怖症になり、警察を退職。マデリン(キム・ノヴァク)を調査する仕事を受ける。

ゴッドファーザー

マリオ・プーゾ原作。フランシス・フォード・コッポラ監督。ニューヨーク五大ファミリーで、最大勢力を誇るイタリア系マフィア「コルレオーネ・ファミリー」のドン・コルレオーネ(ヴィトー)は娘コニーに3人の息子と養子がいた。末弟マイケルは裏社会には入らずに大学を経て軍隊に入る。麻薬取引を固く禁じるヴィトーが襲撃されるようになり、マイケルは、ソロッツォとマクラスキーとの会談に応じる振りをして、レストランでの席で二人を暗殺し、シチリア島へ高跳びする。

映画 「カサブランカ」 第二次世界大戦中のモロッコへ

監督:マイケル・カーティス

脚本:ハワード・コッチ、ジュリアス・J・エプスタイン、フィリップ・G・エプスタイン

日本公開:1946年

〈Story〉

リック(ハンフリー・ボガート)はカサブランカで経営する酒場「カフェ・アメリカン」で、イルザ(イングリッド・バーグマン)と再会する。

カサブランカ(モロッコ)は、ヨーロッパからすると地中海の対岸ですよね。フランスからアメリカへ亡命するのに、一旦カサブランカへ行きます。

そこ経由しないといけない。

連合軍の管理下です。そこでリックはレストラン「カフェ・アメリカン」を経営してるですよね。映画は戦時中にアメリカのスタジオで短期間で作ったんです。

ほぼあの居酒屋みたいなところですよね。

プロパガンダ映画って言われてますね。

それでも名作が生まれるんですね。

「マザーレス・ブルックリン(2019)」は、最近の作品ですね。

これは探偵の話ですね。

「ガーンジー島の読書会の秘密(2018)」は?

作家(リリー・ジェームズ)が読書会を取材するためにイギリス海峡にある島に渡って、戦争中なので食事会とか贅沢なことは禁止されているので、読書会っていう態で島の中で隠れてやるんです。

そこに作家が呼ばれます。これも戦争中のお話ですけど、いい映画でした。戦争シーンはそんなになくて、ドラマとしてよくできています。

気になったのが「薔薇の名前(1986)」。これはショーン・コネリーが出てますね。

そう。エーコが書いたミステリーです。思想家でもある。

ウンベルト・エーコですか。

昔の物語で、まだ印刷機がないので、聖書を手書きで写していくんです。山の上の辺鄙なところに教会があって、そこに修道士(ショーン・コネリー)がやって来る。そこで殺人事件が起きるんですけど、修道士が探偵役をするという話の構成。

これはドイツですか。

北イタリアです。ミステリーとしても名作ですけど、映画としても名作です。

「ジャイアンツ(1956)」は、牧場(テキサス州)を経営する話ですよね。石油を掘り当てる。

アメリカ三部作というのがあるんです。ジョージ・スティーブンス監督が撮った「シェーン」と「ジャイアンツ」と「陽のあたる場所(1951)」。

「シェーン」を監督してるんですか?

「シェーン」が西部の時代、「ジャイアンツ」が石油の時代、「陽のあたる場所」が現代なんですね。

それでアメリカ三部作ですか。

「ジャイアンツ」は大作でしたよね。

3時間ぐらいありましたか。大学の時に実家に帰った時に、時間が有り余ってるんで、超大作ばかりDVD借りてきて、その中に「ジャイアンツ」があって、後は「グリーンマイル(1999)」とか「マイ・フェア・レディ(1964)」とか後「パリは燃えているか(1966)」とか。

名作ばっかりやね。

映画館では「サウンド・オブ・ミュージック(1965)」とか「ウエスト・サイド物語(1961)」とかは2時間40分くらいだったです。トイレ休憩が5分もなかった。

昔はインターミッションというのがあって、その間ずっと音楽が流れていて。

1番長かったのは「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ(1984)」の4時間位。5、6分位の休憩でトイレに行きました。

電話の音から始まるんですよね。昔のデ・ニーロっも良かったですよね。

カサブランカ

マイケル・カーティス監督。リック(ハンフリー・ボガート)はカサブランカで経営する酒場「カフェ・アメリカン」で、イルザ(イングリッド・バーグマン)と再会する。

マザーレス・ブルックリン

ジョナサン・レセム原作。ニューヨーク、トゥレット症候群を患っているライオネル・エスログは、私立探偵のフランク・ミナに引き取られ見習いとして働き始める。フランクが何者かに殺され、犯人探しに乗り出す。

ガーンジー島の読書会の秘密

ドイツ軍占領下のガーンジー島では夜間外出禁止令が発出されていたため「ガーンジー島文学・ポテトピールパイ同好会という集まり」という読書会をしていた。メンバーからの手紙をきっかけに作家ジュリエットは取材のためにガーンジー島に行くことに。

薔薇の名前

全世界で5500万部を超える世界的なベストセラー。ジャン=ジャック・アノー監督。1327年、教皇ヨハネス22世時代の北イタリアのカトリック修道院が舞台。怪事件の謎をフランシスコ会修道士バスカヴィルのウィリアム(ショーン・コネリー)とベネディクト会の見習修道士メルクのアドソ(クリスチャン・スレーター)が解き明かしていく。

ジャイアンツ

女流作家エドナ・ファーバー原作。テキサスに広大な土地を持つ牧場主ジョーダン・ベネディクト(ロック・ハドソン)が、東部の名門の娘レズリー(エリザベス・テイラー)を妻に迎える。ジョーダンの姉ラズ(マーセデス・マッケンブリッジ)が落馬事故で亡くなるが、牧童のジェット・リンク(ジェームズ・ディーン)に土地の一部を残していた。ジェットはその土地から石油が出ると信じ、土地を抵当に石油の採掘を行う。

陽のあたる場所

原作はセオドア・ドライサー「アメリカの悲劇」、アメリカ自然主義文学の傑作。その終盤の話を映画化した。貧しい家に生まれたジョージ・イーストマン(モンゴメリー・クリフト)は、伯父の工場で働く。伯父の家で社交界の花アンジェラ・ヴィカース(エリザベス・テイラー)に会い、心を惹かれるが、高嶺の花だった。

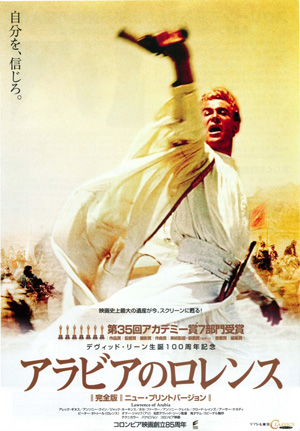

映画 「アラビアのロレンス」 第一次世界大戦中のアラビア半島へ

監督:デヴィッド・リーン

脚本:ロバート・ボルト、マイケル・ウィルソン

日本公開:1963年

〈Story〉

デヴィッド・リーン監督。イギリス陸軍将校ロレンス(ピーター・オトゥール)はオスマン帝国からのアラブ独立闘争を先導する。

「アラビアのロレンス(1962)」はデビット・リーン監督です。

オーバーチュア、序曲で盛り上がって、「ウエストサイド物語(1961)」だと30分ぐらい静止画が流れています。「アラビアのロレンス」も次第に映画に引き込まれていくような。

いいですよね。アラビアンだけども勇ましい楽曲。ラクダで攻めていくのもいいですよね。(アラブ独立闘争でオスマン帝国のアカバを襲撃)

ロレンスが最初にアラブの砂漠に行くカットに、マッチの火のアップから変わります。あれも上手い演出やなぁ。長い長い旅をして、現地のオマー・シャリフと出会う。

軍人からだんだん人が変わっていって寂しかったりしましたね。

盗賊のように。(オスマン帝国のヒジャーズ鉄道襲撃)

だんだんイギリスに抵抗します。(ダマスカス進軍)

気性が荒くなって。

傲慢な感じになってきます。

最初にオートバイのあのシーンを見せましたね。

そうですよね、オープニングでいきなり死んでますもんね。

あそこでロレンスの生涯を描くっていうのが分かりますね。人映画で多いのは、だんだん人間が出来上がっていくという成長物語ですけど、ロレンスは違いますよね。

「ドクトル・ジバゴ(1965)」と同じ監督でしたっけ。

はい。「ジバゴ」は、いいですよね。

モスクワからベニキオへ鉄道で移動するために、寒い中みんな貨車に乗って行くんです。貨車が扉を開けると氷の膜ができていて、それを割ってから外に出る。

モーリス・ジャールが作曲した「#ラーラのテーマ」。ラーラ(ジュリー・クリスティ)がジバゴの恋人で、テーマ曲になってるんです。あの曲で盛り上がります。

僕は「ドクトル・ジバゴ」の最後のシーンが好きなんです。

ダムの所ですか。

女子工員が事務所に呼ばれて、その娘はジバゴがはぐれてしまったまま、ずっと探していた子供ユーリ。事務所で待っていたのが軍人(アレック・ギネス、ジバゴの義兄)で、入ってきた娘が担いでいた楽器からポロンッて弦の音がします。

「君もバラライカが弾けるのか」って訊かれる。ジバゴもバラライカの名人だった。

そんなでしたね。

そこで、「ラーラのテーマ」

ドクトル・ジバゴ

原作はソ連の作家ボリス・パステルナークの小説。ソ連で発禁処分となり、1957年にイタリアで刊行。パステルナークは1958年にノーベル文学賞の受賞が決定したが辞退せざるを得なかった。

物語は、幼くして両親を亡くしたユーリが、モスクワに住む親戚の家に引き取られる。両親の遺品は楽器バラライカただひとつ。医師免許を習得し、開業医になることを目指して、本業の医者以外にも詩人としても才能を開花させていた。第一次世界大戦、ロシア革命と激動の歴史の中で運命はユーリとラーラを巡り合わせ、そして別れを繰り返す。

映画 「赤い闇 スターリンの冷たい大地で赤い闇 スターリンの冷たい大地で」 世界恐慌時代のソビエト連邦で見る真実

監督:アグニェシュカ・ホランド

脚本:アンドレア・チャルーパ

日本公開:2020年

〈Story〉

イギリス人ジャーナリスト・ガレス・ジョーンズ(ジェームズ・ノートン)は、世界恐慌の中でソビエト連邦だけが繁栄していることに疑問を持ち潜入。想像を絶する体験をする。

最近「赤い闇 スターリンの冷たい大地で(2019)」を観ました。スターリンが支配するソビエト連邦(今のウクライナ)に行く。

記者として行くんですね。

そうです。イギリス人ジャーナリスト(ジェームズ・ノートン)の実体験をもとにした映画。

実際に行ってみると。。。

ソ連が発表する国情とはことごとく違う。帰国して真実を伝えると、みんなが嘘つき呼ばわりして、後味が悪い悲しい終わり方でした。

「スパイダーマン・ファー・フロム・ホーム(2019)」は?

ベニス、プラハ、ベルリン、ロンドンを巡って、最後はイギリスでした。観覧車があって。途中で山の中みたいなでしたね。

「グリーンブック(2018)」はロードムービーですね。

ニューヨーク州から南部のアラバマ州へ。

1962年の南部は人種差別が強く、黒人には危険だった。黒人だけが泊まれる宿が載ってる本が「グリーンブック」。

そうでした。

イタリア系のトニー(ヴィゴ・モーゼンセン)がクラブの用心棒をクビになって就職先を探して、お金持ちの黒人のピアニスト、ドン(マハーシャラ・アリ)の運転手になる。

旅行を通じて考え方の違う2人が「ミッドナイト・ラン」のように仲良くなっていくのが、ロードムービーの醍醐味。

関係性が変わっていって、最後はトニーがドンを自分の家に招きまます。

クリスマスにみんなが温かく歓迎してくれる。

スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム

ピーター・パーカー(トム・ホランド)は、スパイダーマン・スーツを持たずヨーロッパ研修旅行に参加し、ヴェネツィアへ向かう。

グリーンブック

黒人のジャズピアニスト ドナルド(マハーシャラ・アリ)と運転手に雇われたトニー(ヴィゴ・モーテンセン)がアメリカ最南部を回るコンサートツアーに出かける。

Eくん

年間 120本以上を劇場で鑑賞する豪傑。「ジュラシック・ワールド」とポール・バーホーヘン監督「ロボコップ(1987)」で映画に目覚める。期待の若者。

夕暮係

小3の年に「黒ひげ大旋風(1968)」で劇場デビュー。開幕し照明が消えると、大興奮のあまり酸素が不足し気分が悪くなって退場。初鑑賞は、あーなんと約3分でした。映画の黎明期から最新作までの系譜を追求。